喀痰吸引等研修の受験資格やメリットが知りたい

喀痰吸引等研修の仕事内容や給料を知りたい

上記のようにこれから喀痰吸引等研修の資格を取得するにあたり詳しく知りたい方はこの記事を読むことで解決できます。

この記事では、喀痰吸引等研修のメリット、受験資格取得ルート、カリキュラム、試験内容、仕事内容、将来性、転職先などを詳しく解説しますのでぜひ参考にしてみてください。

喀痰吸引等研修とは

喀痰吸引等研修は(読み:かくたんきゅういんとうけんしゅう)と読みます。

2012年以前までは医療的ケア(たん吸引や経管栄養など)を必要としている人達に行うためには、医師・看護職員または、実質的違法性阻却論により、一定の基準を満たした施設や事業所等の介護職員等しか行うことができませんでした。

2012年(平成24年)4月1日から「社会福祉士及び介護福祉士法」の一部改正により、喀痰吸引等研修を修了し、都道府県知事から「認定特定行為業務従事者認定証」の交付を受けることで、一定の条件の下に「たんの吸引等の行為」を実施できるようになった研修になります。

喀痰吸引等研修は、在宅の患者・障害者、特別支援学校の児童生徒、特別養護老人ホームの利用者など必要としている方々に医療的ケアを行える資格です。

具体的に喀痰吸引等研修を修了して「たんの吸引等を行える人」は、以下になります。

- 平成27年度(平成28年1月)以降の介護福祉士国家試験合格をした方

- 上記以外の介護福祉士、ホームヘルパー等の介護職員、特別支援学校教員、保育士等の一定の研修を修了した方

喀痰吸引等研修の仕事内容

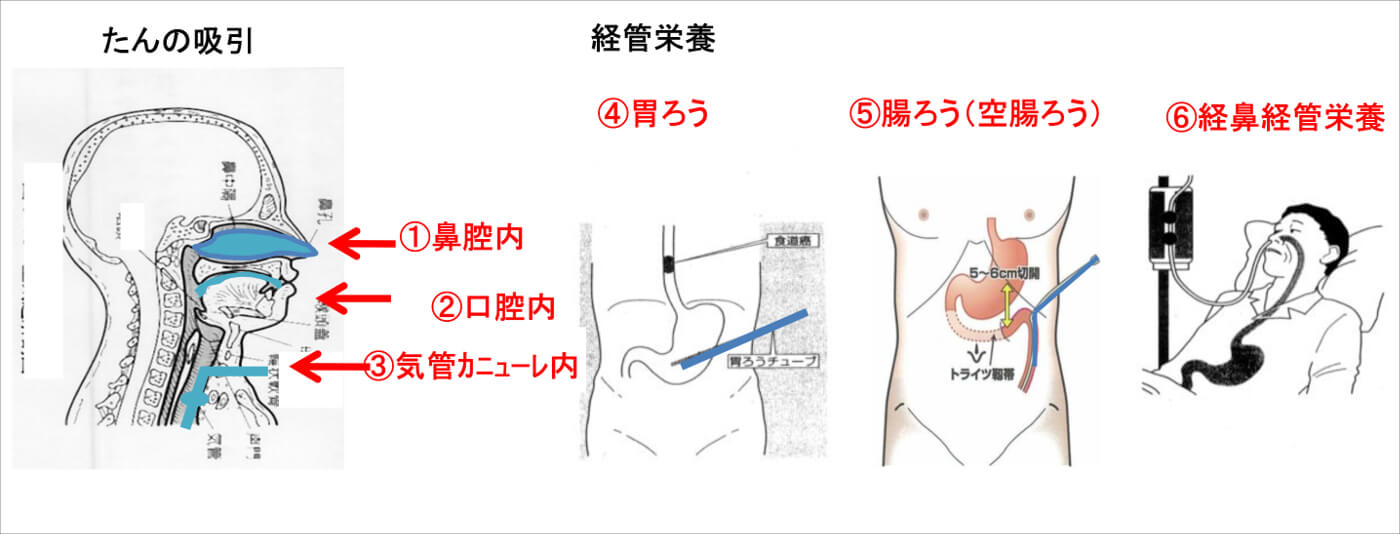

医療行為である「痰の吸引」や「経管栄養」を、医師や看護師の指示のもと行うことができます。

自分の力で痰を排出することができない方の口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部の痰を吸引して除去し、呼吸をしやすくしたり誤嚥を防いだりします。

食事で口から栄養を摂取することができず、胃や腸などの消化器官内にチューブを挿入している方のサポートを行います。

研修にて知識や技能を習得することで以下5つの医療的ケアの実施が可能となります。

- 「鼻腔内」のたんの吸引

- 「口腔内」のたんの吸引

- 「気管カニューレ内部」のたんの吸引

- 「胃ろう」または「腸ろう」による経管栄養

- 経鼻経管栄養

喀痰吸引等研修の種類

喀痰吸引等研修には、

- 第1号研修

- 第2号研修

- 第3号研修

の3種類があり、それぞれ対象となる方や内容が異なります。

| 研修名 | 対象者 | 実施可能な行為 |

| 第1号研修 | 不特定多数 の利用者 |

■5つ全ての行為 ・口腔内の喀痰吸引 ・鼻腔内の喀痰吸引 ・気管カニューレ内部の喀痰吸引 ・胃ろう又は腸ろうによる経管栄養 ・経鼻経管栄養 |

| 第2号研修 | ■以下3つの行為 ・口腔内の喀痰吸引 ・鼻腔内の喀痰吸引 ・胃ろう又は腸ろうによる経管栄養 |

|

| 第3号研修 | 特定多数 の利用者 |

■特定の方に必要とされる行為 例)利用者Aさんの場合、以下2つを取得する ・気管カニューレ内部の喀痰吸引 ・胃ろう又は腸ろうによる経管栄養 例)利用者Bさんの場合、以下3つを取得する ・口腔内の喀痰吸引 ・鼻腔内の喀痰吸引 ・経鼻経管栄養 |

「不特定多数」と「特定」の違い

喀痰吸引等研修の対象者には「不特定」と「特定」に分けられていますが、この判断基準は以下になります。

不特定多数とは、複数の職員が複数の利用者に喀痰吸引等を実施する場合のことを言います。

特定とは、在宅の重度障害者に対する喀痰吸引等のように、個別性の高い特定の対象者に対して特定の介護職員が喀痰吸引等を実施する場合のことを言います。特定の利用者とは主に以下の方々などを示します。

・筋萎縮性側索硬化症(ALS)又はこれに類似する神経・筋疾患

・筋ジストロフィー

・脊髄損傷(高位頸髄損傷)

・遷延性意識障害

・重症心身障害

喀痰吸引等研修のメリット3つ

【メリット①】専門知識が身につく

医師と看護師しか行うことができない医療行為である、たんの吸引(口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部)と経管栄養(胃ろう、腸ろう、経鼻経管)を学ぶことで専門知識が身につきます。

喀痰吸引等研修は3種類あり内容は異なりますが、施設や在宅での利用者は増えており、専門性の高さから介護現場では役立つ資格です。

【メリット②】スキルアップできる

喀痰吸引等研修の資格を取得することで、仕事の幅が広がります。

即戦力として活躍できる場も多くなり、医師や看護師などの多職種と連携を取ることで医療現場でのスキルも身につくでしょう。

たんの吸引などの治療が必要な方は多くいますが、喀痰吸引等研修の資格を持っている方はまだ少ないのが現状です。資格を取得することで即戦力として重宝され、介護業界でのステップアップに役立つでしょう。

【メリット③】介護資格との併用がお勧め

実務者研修や介護福祉士の資格とセットで取得することで、介護職員として対応できる業務内容が広がるためお勧めです。

また、先に他の介護資格を持っている方は、資格の取得時期や種類によっては講義・演習の免除もありますので、取得しやすいでしょう。

喀痰吸引等研修の資格は、資格手当が支給されるメリットもあり、専門性が高いことから就職や転職の際に有利になる可能性も高いです。

喀痰吸引等研修の将来性

将来性が非常に高い資格

医療・介護施設にて喀痰吸引や経管栄養を必要としている人は年々増えつつあります。また、介護が必要な高齢者だけでなく障害児などのお子様も在宅で医療的ケアができる人を求めています。

今後介護業界は「医療的ケアができる人」と「できない人」の2極化になり、医師・看護師不足が懸念され、より一層、医療的ケアができる喀痰吸引等研修修了者の需要が多くなることが予想されます。

利用者や企業から強く求められる資格

そしてこの資格は介護職員等の医療的ケアができる範囲を増やす資格となっているので、医療的ケアを受ける側からしても是非とも取得してもらいたい資格と考えられます。

さらに会社側から見ても医療的ケアを行うことができる介護職員がいることは間違いなく歓迎されることになるので、この資格自体の将来性も高まっていくと考えられます。

喀痰吸引等研修の就職先

喀痰吸引等研修にはどのような働き先があるかというと、

など非常に幅広い分野で活躍することが期待されます。

介護職員の不足に伴い医療知識を持っている人も不足している状態ですので、様々な施設や訪問介護事業所において医療行為を行うことができる介護職員に対するニーズが高まっています。

職場・就職先に合った研修を選ぶ

「第1号研修」「第2号研修」「第3号研修」どの研修を受ければいいのかわからず迷う方もいるかと思います。

現在の職場、これからの就職先を踏まえ、誰にどのような処置を行うかによって研修内容が異なりますので、以下を参考に選択してください。

| 研修名 | 受講対象者の職場・就職先 |

| 第1号研修 第2号研修 |

・特別養護老人ホーム ・介護老人保健施設 ・有料老人ホーム ・グループホーム ・障害者(児)施設等(医療施設は除く) ・訪問介護・訪問入浴介護事業所 ・通所介護・通所リハビリテーション事業所 ・短期入所生活介護事業所 |

| 第3号研修 | ・障害者(児)サービス事業所 ・障害者(児)施設 ・訪問介護・訪問入浴介護事業所 ・通所介護・通所リハビリテーション事業所 |

第1号研修を修了されている方は、不特定多数の者に全ての行為ができるので、会社側から一番ニーズが高く就職に有利なことは確かです。

さらに、この資格に合わせて他の介護職員初任者研修(旧ホームヘルパー2級)などを取得しておけば一通りの介護や万が一の時の医療行為が行える人であるため、間違いなく転職や就職に有利になるでしょう。

喀痰吸引等研修の給料

喀痰吸引等研修の資格を持っている人の給料は、通常の給料に対して手当てが付くことがあるので今までの給料よりもいくらかプラスされることになります。

しかしこのプラスがあるのかどうかは務めている会社によって変わってくるケースが殆どなので、資格手当があるのか、ある場合はどのような資格が該当しているのか、該当しているならいくらアップするのかを確認するようにしてください。

会社によって異なりますが、手当はおおよそ3,000円~5,000円といったところになります。

喀痰吸引等研修の受講資格・受講対象者

喀痰吸引等研修の受講資格は特に無く、無資格未経験の方でも受講は可能ですが、受講するためには、就業先が「登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)」登録済みまたは登録予定であることが条件になります。

第3号研修については、現在勤務する事業所の利用者に上記医行為を行う利用者がいること又は今後そのような利用者が出る可能性があることが条件になります。

ただし「登録研修機関」によっては、

- 介護等の業務の経験年数が1年以上ある人

- 介護福祉士資格を所有している人

- 障害者(児)施設等(医療施設を除く )、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、 有料老人ホーム、グループホーム、訪問介護事業所等にて現在に介護業務に従事している介護職員等(介護福祉士を含む)

- 関わりのある指導看護師が実地研修の指導を行えること

など制限があるところもありますので、各登録研修機関にご確認ください。

介護の業務に従事する者に対して認定特定行為業務従事者となるのに必要な知識及び技能を修得させるため、都道府県知事又はその登録を受けた事業者になります。

主に、社会福祉協議会、病院、訪問看護ステーション、障害者支援施設、特別支援学校、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、福祉専門学校、資格スクールなど

喀痰吸引等研修の資格取得ルート

喀痰吸引等研修の資格を取得するためには、「登録研修機関」にて

- 第1号研修

- 第2号研修

- 第3号研修

いずれかの研修を受ける必要があります。

資格を取得ルートは細かく分かれていて、以下の4通りのルートがあります。

最短取得は登録研修機関へ通うことです。

喀痰吸引等研修の研修課程(カリキュラム)

喀痰吸引等研修の研修課程には、以下の2つがあります。

-

基本研修

・講義

・演習

・筆記試験 - 実地研修

それぞれの内容についてみていきましょう。

基本研修とは

医療的ケアを安全・適切に行うために必要な修得すべき知識を高めます。

【1】講義

テキストを使った座学。1号・2号は50時間、3号は8時間

【2】演習

シミュレーターを使用して評価をします。

【3】筆記試験

研修受講者が喀痰吸引等を安全に実施するための知識を修得していることを確認するため、筆記試験を行います。

| 試験日 | 基本研修の講義が終了後 |

| 出題範囲 | 省令別表で定める範囲 |

| 試験形式 | 四肢択一方式 |

| 出題数 | ・第1号研修及び第2号研修:30問 ・第3号研修:20問 |

| 試験時間 | ・第1号研修及び第2号研修:60分 ・第3号研修:30分 |

| 合格基準 | 総正解率の9割以上が合格となります ・第1号研修及び第2号研修:27問以上で合格 ・第3号研修:18問以上で合格 筆記試験の総正解率が基準値に満たなかった場合は 再度、 講義の全課程を受講することになります。 |

実地研修とは

施設、在宅等にて利用者様へ医療的ケアを安全・適切に行い、必要な修得すべき技能を高めます。

第1号研修

口腔内の喀痰吸引は10回以上、その他は20回以上

第2号研修

口腔内の喀痰吸引は10回以上、その他は20回以上

第3号研修

個々の必要な行為について、医師または看護師の評価により受講者が知識・技能を修得したと認められるまで実施。(連続2回、全項目が「ア」となること)

第1号研修・第2号研修の研修課程(カリキュラム)

- 第1号研修・・・基本研修(講義50h+筆記試験+シミュレーション演習)+実地研修

- 第2号研修・・・基本研修(講義50h+筆記試験+シミュレーション演習)+実地研修(気管カニューレ内吸引及び経鼻経管栄養を除く。)

喀痰吸引等研修でかかる日数は、

基本研修(講義50時間)でおおよそ7~10日程度

基本研修(演習)でおおよそ2日程度

実地研修でおおよそ2~5日程度

基本研修(講義)

| 科目又は行為 | 時間数 |

| 人間と社会 | 1時間30分 |

| 保健医療制度とチーム医療 | 2時間 |

| 安全な療養生活 | 4時間 |

| 清潔保持と感染予防 | 2時間30分 |

| 健康状態の把握 | 3時間 |

| 高齢者及び障害児 者の喀痰吸引概論 |

11時間 |

| 高齢者及び障害児 者の喀痰吸引実施手順解説 |

8時間 |

| 高齢者及び障害児 者の経管栄養概論 |

10時間 |

| 高齢者及び障害児 者の経管栄養実施手順解説 |

8時間 |

| 筆記試験 | 1時間 |

基本研修(演習)

| 科目又は行為 | 回数 |

| 口腔内の喀痰吸引 | 5回以上 |

| 鼻腔内の喀痰吸引 | 5回以上 |

| 気管カニューレ 内部の喀痰吸引 |

5回以上 |

| 胃ろう又は腸ろう による経管栄養 |

5回以上 |

| 経鼻経管栄養 | 5回以上 |

| 救急蘇生法 | 1回以上 |

実地研修

| 科目又は行為 | 回数 |

| 口腔内の喀痰吸引 | 10回以上 |

| 鼻腔内の喀痰吸引 | 20回以上 |

| 気管カニューレ 内部の喀痰吸引 |

20回以上(第2号研修は無し) |

| 胃ろう又は腸ろう による経管栄養 |

20回以上 |

| 経鼻経管栄養 | 20回以上(第2号研修は無し) |

第1号研修と第2号研修の違い

「第1号研修」「第2号研修」共に対象者は不特定多数の者ですが、「第1号研修」は5つの医療的ケアをできるのに対して、「第2号研修」は、「気管カニューレ内部の喀痰吸引」と「経鼻経管栄養」を省いた3つの医療的ケアを行うことができます。

- 口腔内の喀痰吸引

- 鼻腔内の喀痰吸引

- 胃ろう又は腸ろうによる経管栄養

- 気管カニューレ内部の喀痰吸引

- 経鼻経管栄養

- 口腔内の喀痰吸引

- 鼻腔内の喀痰吸引

- 胃ろう又は腸ろうによる経管栄養

第3号研修の研修課程(カリキュラム)

- 第3号研修・・・基本研修(講義9h+筆記試験+演習)+実地研修

※重度訪問介護従事者養成研修と併せて行う場合には20.5時間

基本研修(講義)

| 科目又は行為 | 時間数 |

| 重度障害児・者の 地域生活等に 関する講義 |

2時間 |

| 喀痰吸引等を必要とする 重度障害児・者等の 障害及び支援に関する講義 |

6時間 |

| 緊急時の対応及び 危険防止に関する講義 |

|

| 筆記試験 | 30分 |

基本研修(演習)

| 科目又は行為 | 回数 |

| 喀痰吸引等に関する演習 | 1時間 |

実地研修

| 科目又は行為 | 回数 |

| 口腔内の喀痰吸引 | 医師等の評価において、受講者が習得すべき 知識及び技能を修得したと認められるまで実施 |

| 鼻腔内の喀痰吸引 | |

| 気管カニューレ 内部の喀痰吸引 |

|

| 胃ろう又は腸ろう による経管栄養 |

|

| 経鼻経管栄養 |

カリキュラムの免除

以下の資格を保有している場合は、喀痰吸引等研修の一部が免除されます。

第1号研修及び第2号研修の基本研修免除対象者

- 介護福祉士養成課程(養成施設、実務者研修、福祉系高校等)修了者

(介護福祉士養成課程において医療的ケアの講義及び演習を修了し、「実地研修」が未修了の方) - 第2号研修修了者

すでに第2号研修を修了した方が、既修了の特定行為以外の行為を追加したい場合。

(基本研修(講義・演習)及び修了した特定行為の実地研修は免除されます。) - 過年度研修修了課程確認書交付対象者

不特定多数の者対象研修を過去に受講し、「研修修了課程確認書(不特 定多数の者対象)」を交付されており、実地研修の実施を希望する方。

第3号研修の基本研修免除対象者

- 受講者が経過措置対象者

基本研修における「概論」及び「たんの吸引(講義+演習)」が受講免除 - 受講者が平成23年度財団特定研修の修了者(基本研修のみの修了者も含む)

基本研修における「概論」及び「経管栄養(講義+演習)」が受講免除 - 受講者が平成24年度以降の特定研修の修了者(基本研修のみの修了者も含む)

基本研修において、修了した科目が受講免除 - 「ALS(筋萎縮性側索硬化症)患者の在宅療養の支援について」に基づく喀痰吸引の実施者

基本研修の第1日目が受講免除 - 「在宅におけるALS以外の療養患者・障害者に対するたんの吸引の取扱いについて」に基づく喀痰吸引の実施者

基本研修の第1日目が受講免除 - 「介護職員等のたん吸引等研修(特定の者を対象とする研修)」において基本研修を受講し、利用者の追加等に伴い新たに実地研修を受講する者

基本研修の全課程が受講免除

喀痰吸引等研修を実施している登録研修機関にて、実地研修を行うことで喀痰吸引等研修修了者になることができます。

喀痰吸引等研修の資格講座一覧

喀痰吸引等研修の資格を取得するための資格講座をご紹介します。

「無料」の喀痰吸引等研修(各都道府県)

- メリット・・・・無料

- デメリット・・・年1回しか開催されない地域もある

北海道|青森|岩手|秋田|宮城

甲信越・北陸

石川県|富山県|福井県|新潟|長野|山梨|

関東

東京都区内|東京都区外|神奈川|千葉|埼玉|茨城|栃木|群馬|

東海

愛知|静岡|岐阜|三重|

関西

大阪|兵庫|京都|滋賀|奈良|和歌山|

中国

岡山|広島|島根|鳥取|山口|

四国

愛媛|香川|高知|徳島|

九州・沖縄

福岡|佐賀|長崎|熊本|大分|宮崎|鹿児島|沖縄|

「有料」の喀痰吸引等研修(民間の資格学校)

- メリット・・・・対応地域であれば複数回開催されている

- デメリット・・・有料

未来ケアカレッジ

| 対応地域 | 東京都、埼玉県、大阪府 愛知県、奈良県 |

| 研修課程 | 第2号研修 |

| 受講要件 | 未来ケアカレッジ主催の 実務者研修医療的ケアを修了された方 |

| 受講料 | ■1号研修 186,450円(税込) ■2号研修 120,450円(税込) |

| 公式URL | 未来ケアカレッジの詳細はこちら |

三幸福祉カレッジ

| 対応地域 | 不明 |

| 研修課程 | 第1号研修、第2号研修、第3号研修 |

| 受講料 | ■1号研修 236,500円(税込) ■2号研修 184,800円(税込) ■3号研修 40,480円〜(税込) |

| 公式URL | 三幸福祉カレッジの詳細はこちら |