認知症予防のために運動をしようと思うんだけど、どんな運動がいいのかしら?

このように

- 運動療法について詳しく知りたい

- 認知症予防に効果的な運動がしたい

など上記の方々はこの記事を読むことで解決できます。

この記事では、運動療法とは、運動療法の効果、運動療法の種類、日常生活で運動を取り入れる方法、などについてわかりやすく解説していますのでぜひ参考にしてみてください。

運動療法とは

運動療法とは、運動をすることにより身体面・精神面の機能回復をさせて、生活習慣病である糖尿病・がん・心臓病・脳卒中などの発生要因を改善・予防などを図り、日常生活の維持・向上をさせる治療のことです。

運動をすることは、生活習慣病の発生リスクを最小限に抑え、さらに認知症の発症も抑えることが可能になります。

運動療法の効果

運動療法をすることでどのような効果やメリットがあるのか見ていきましょう。

認知症リスクの低下

普段歩いていない人に比べ、日ごろから歩いている人は認知症のリスクが低下しています。

バージニア大学は1991年~1999年の間、71歳から93歳の身体能力のある男性2,257人を対象に1日あたりの歩行距離を追跡調査した。最も歩いていない男性(0.25マイル/日)は、2マイル/日以上歩いた男性と比較して、1.8倍の認知症リスクがわかった。この結果、歩行が認知症リスク低下と関連していることが示唆された。

カナダの研究によると、認知機能が正常な4,615名の高齢者を5年間追跡調査では、ウォーキング以上の中度~高強度の運動を週3回以上行っていた高齢者は、運動習慣のない高齢者よりアルツハイマー病またはその他の認知症のリスクを大幅に低下させることがわかった。

体力の向上

週2回の運動を続けることで65歳以上でも体力が向上されることがわかっています。

2018年と2019年に65歳以上の高齢者7名(男性3名:女性4名)に握力、上体起こし、長座体前屈、開眼片足立ち、10m障害物歩行、6分間歩行、の6項目を測定した。その結果、2018年よりも2019年の方が僅かながらも総合点が伸び、また開眼片足立ち、10m障害物歩行、6分間歩行、合計得点において、2018 年に比べ 2019年に記録が伸びており、週2回のウォーキングが体力向上に影響があったことが示唆された。

血管が柔らかくなる

ストレッチ運動を行うと動脈硬化などの予防できることがわかります。

健康な座りがちな男女37人(52歳前後)が13週間の筋力トレーニング(13人)、筋力トレーニング+有酸素運動(12人)、ストレッチ運動(12人)を行ってもらった。その結果、ストレッチ運動をした群では動脈の進展性が向上したことがわかった。

骨格筋機能の改善

高齢者であっても日常的に活発に活動することで筋の質が向上することがわかりました。

70歳から80歳までの地域在住高齢者を対象に、筋の質的指標、全身脂肪量や全身骨格筋量、歩行や握力を中心とした運動機能、また、歩数や身体活動時間を測定した。筋の質を基準に高齢者を 3 つに群分けし、判別分析を用いて筋の質が高い群であるか低い群であるかを判別する要因を検索しました。筋の質の低い群は、中程度の群や高い群よりも骨格筋量が少なく、歩行に関する機能も低く、1 日あたりの歩数が少なく、中強度(3.0~6.0 METS 程度の強度)の身体活動量も低いことが明らかとなりました。

自律神経の安定

ウォーキング運動を行うことで自律神経が安定することがわかります。

21~22才の健康な女子学生4名に座位安静→立位安静を各3分後、その場足踏み運動とトレッドミル上での歩行(2km/h)、(3km/h)、走行(4km/h)をそれぞれ3分間ずつ行い、心拍変動の周波数解析から自律神経反応を観察した。その結果、立位時には副交感執権活動が抑制され、被験者のいずれも歩行速度2km/hが一番リラックスしたと感じられた。また足踏み運動は交感神経が一番上昇し、歩行運動後が一番副交感神経の上昇がみられた。

ストレス軽減

ウォーキング運動を行うことでストレスが軽減することがわかります。

2018年オーストラリアでの81人の健康な成人による無作為対象試験で、1)身体活動ウォーキング+休息、2)ウォーキング+温泉療法、3)休息+温泉療法、4)休息のみ、4項目にわけて測定しました。その結果、身体活動とリラクゼーション(休息または温泉療法)を組み合わせることは、収縮期血圧が最もよく低下し、同様のレベルのリラクゼーションが得られるため、ストレス軽減のための有利な短期戦略であることを示唆された。

運動療法の種類

- 有酸素運動

- 無酸素運動

- ストレッチ運動

- コグニサイズ

運動療法は、大きく分けて4つあります。1つずつ解説していきます。

【1】有酸素運動

運動療法の中で効果的といわれているのが、有酸素運動です。有酸素運動とは、軽度や中程度の負荷をかけながらゆっくりと継続して行う運動のことを言います。

有酸素運動は、体内への酸素の取り込みや血液の循環を効率的にし、毛細血管の新生を促してくれます。タンパク質の一種であるアミロイドβを分解する酵素を活性化したり、脳のホルモンの一種であるBDNF(脳由来神経栄養因子)を増やし海馬の萎縮を防ぐ効果があります。不安や抑うつ感の軽減も期待できます。

有酸素運動は主に、

- ウォーキング

- ジョギング

- 体操

- ヨガ

- サイクリング

などがあり、もっともおすすめなのが「ウォーキング」です。

参考 高齢者向けウォーキングの効果とメリット|注意点やリスクを解説

【2】無酸素運動

無酸素運動とは、短時間に大きな力を発揮する強度の高い運動のことを言います。

無酸素運動は主に、

- 短距離走

- 筋力トレーニング

- 相撲

- 投てき

などが一般的です。

無酸素運動は、筋線維にある収縮速度の速い速筋が使われ、身体が引き締まります。老年期になると速筋が委縮することで転倒リスクが高まりますが、速筋の割合を増やすことで軽減できることがわかっています。

無酸素運動を行うと乳酸が溜まりますので長時間行うことができません。

【3】ストレッチ運動

ストレッチ運動とは、筋肉を伸ばし柔軟性を高くする運動のことをいいます。

ストレッチ運動には以下の2種類があります。

- 動的ストレッチ

関節の可動域を広げながら筋肉の収縮を繰り返し行う - 静的ストレッチ

筋肉をゆっくり伸ばし静止した状態で行う

動的ストレッチは激しい運動をする前に、静的ストレッチは、リラックスをしたい時に、用途に合わせて行いましょう。

【4】コグニサイズ

コグニサイズとは、国立長寿医療研究センターが開発した体操です。コグニション(認知)とエクササイズを組み合わせた造語で、脳と体の機能の向上を目的としています。

コグニション課題という簡単な計算やしりとりなど頭を使いながら、踏台昇降ボックスを使いステップやウォーキングなどを行うことで、脳への刺激を促進し認知症予防に効果的です。

運動の強度・時間・頻度

運動における強度・時間・頻度は以下になります。

- 運動の強度

運動時に身体にかかる負荷になります。 - 運動の時間

運動を1日に何分、何回行うのかを表します。 - 運動の頻度

運動を週に何回行うのかを表します。

有酸素運動、無酸素運動、ストレッチ運動における強度、時間。頻度の比較表は以下になります。

| 有酸素運動 | 無酸素運動 | ストレッチ運動 | |

| 強度 | 中強度40~60%最高心拍数 かなり~ややキツイ |

非常に軽い~やや重い | かなり~ややキツイ |

| 時間 | 10分以上の運動を 合計して30分 |

8~12回 (初期は10~15回) 1~4セット |

8~12回 (初期は10~15回) 1~4セット |

| 頻度 | 週3~5回 | 週2~3回 | 週2~3回 |

上記はあくまで目安になりますので、ご自身の体調に合わせて行ってください。

日常生活で運動を取り入れる方法

運動をしないといけないけど、億劫になってしまいなかなかスタートさせることができなかったり、続かないこともあるかと思います。

そこで日常生活をしながら取り入れることで運動ができる方法をご紹介します。

1駅手前で下車する

通勤・通学で地下鉄、電車、バスなどの公共交通機関を利用している場合、いつも降りる駅の1つ手前の駅で降り、歩いて行き帰りをすることで無理せずに続けることができます。

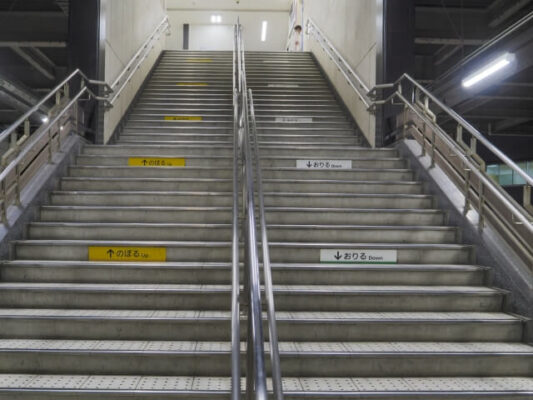

階段を利用する

いつもエレベーターやエスカレーターを使っている方は、階段を使いましょう。階段の上り下りのカロリー消費量はジョギングと同じくらいの運動量になると言われています。

つま先立ちをする

歯磨き中、料理中、電車の中、信号待ちなどの際に、つま先立ちをすることで普通に歩行するより筋肉に負荷を与えることができます。さらに姿勢が正され、お尻を引き締める効果があります。

考えて買い物をする

買い物をするときは、事前に予算を決めて、その予算に近づけながら買い物をします。また、効率よく買い物をするために、道順を考えて食材を買っていきましょう。

おわりに

30代40代から運動不足の人は運動している人に比べて認知機能の衰えが早く、20、30年後に認知症になる確率が高まると言われています。

しかし、60、70、80代になっても身体と頭を使った運動をすることで脳が活性化することも研究でわかってきました。 1日1回、軽い運動から始めて習慣化させ、認知症予防をしていきましょう。

・Arch Neurol. 2001 Mar;58(3):498-504. doi: 10.1001/archneur.58.3.498.

・Eur J Cardiovasc Prev Rehabil. 2008 Apr;15(2):149-55.

・Stress Health. 2018 Apr;34(2):266-277. doi: 10.1002/smi.2781.

・国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター

・ウォーキング・ジョギング時の自律神経反応に及ぼす着用ウェアの影響

・地域在住高齢者に対するウォーキングクラス実践とその効果

・地域在住高齢者の“筋の質”を決定する要因を特定