親の介護をするようになると介護にはたくさんお金がかかるなぁと実感しませんか?要介護度が高くなるとより多くのお金が必要になってきます。

日常生活で使用するおむつ、寝具、入浴などの介護用品の他に、医療費や税金、交通費なども頭を悩ませる支出になってきますよね。

そこで介護費用を節約できる制度等をご紹介します。役所などでは聞かないと教えてくれない場合がありますので、ここに書いてあることをフル活用して介護費用を大幅削減しましょう!

遠距離介護の交通費節約については

「遠距離介護に朗報!介護者の交通費が割引になる節約術」をご覧ください!

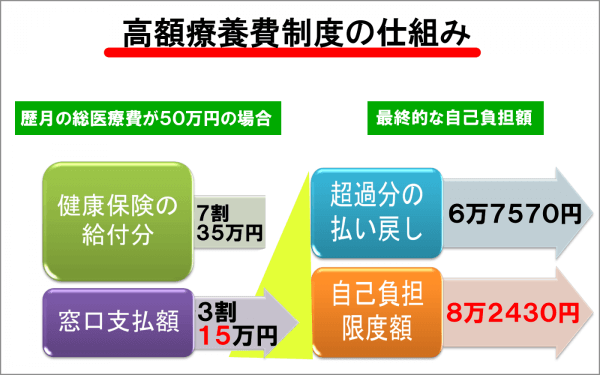

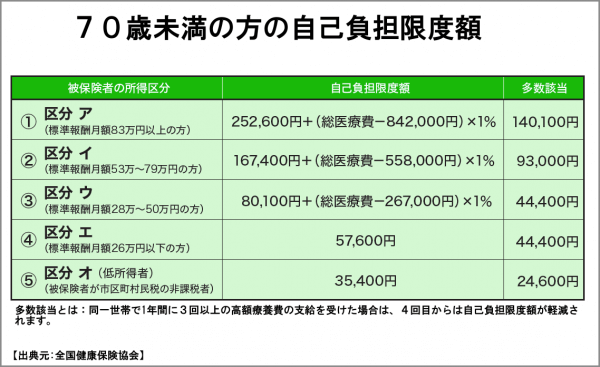

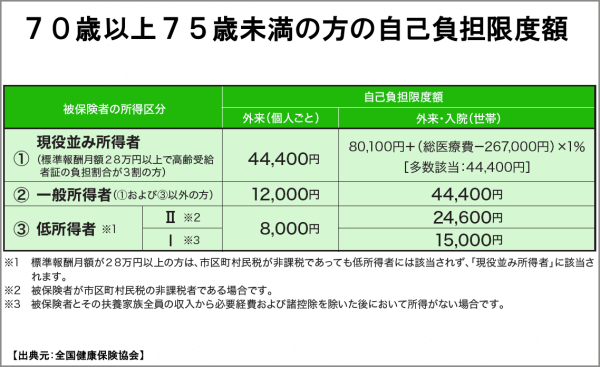

高額療養費制度

1ヶ月に医療機関や薬局の窓口で支払った医療費が上限を超えると、支払ったお金の一部が戻ってきます。ただし、入院時の食費や差額ベッド代等は含まれません。

加入している公的医療保険(健康保険組合、協会けんぽ、市町村国保、後期高齢者医療制度、共済組合)に、高額療養費の支給申請書を提出または郵送することで支給が受けられます。

参考 高額療養費制度とは

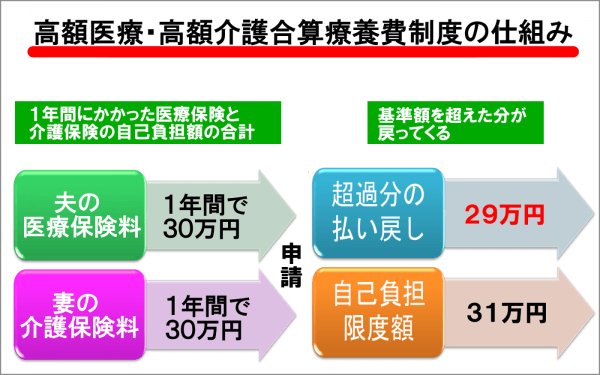

高額医療・高額介護合算療養費制度

同じ医療保険制度の世帯内で、1年間(8月1日~翌7月31日)の医療保険と介護保険を合わせた自己負担額が、限度額を超えた場合に支給されます。

有効期間が7月31日までですので、翌年も利用される場合は、その都度、申請が必要になります。

加入している公的医療保険と各市区町村窓口に申請してくださいね。

確定申告の医療費控除

1年間の医療費が10万円以上200万円以下または総所得金額等5%の場合、確定申告をすると税金が戻ってきます。

これに介護費用も合算することができます。ただし医療に関わる介護保険サービスになります。

| ①医療費控除の対象となる居宅サービス |

| 訪問看護 介護予防訪問看護 訪問リハビリテーション 介護予防訪問リハビリテーション 居宅療養管理指導【医師等による管理・指導】 介護予防居宅療養管理指導 通所リハビリテーション【医療機関でのデイサービス】 介護予防通所リハビリテーション 短期入所療養介護【ショートステイ】 介護予防短期入所療養介護 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用する場合に限ります。) 複合型サービス(上記の居宅サービスを含む組合せにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分を除きます。)に限ります。) |

| ②上記の①居宅サービスと併せて利用する場合のみ医療費控除の対象となる居宅サービス |

| 訪問介護【ホームヘルプサービス】(生活援助(調理、洗濯、掃除等の家事の援助)中心型を除きます。) 夜間対応型訪問介護 介護予防訪問介護 訪問入浴介護 介護予防訪問入浴介護 通所介護【デイサービス】 認知症対応型通所介護 小規模多機能型居宅介護 介護予防通所介護 介護予防認知症対応型通所介護 介護予防小規模多機能型居宅介護 短期入所生活介護【ショートステイ】 介護予防短期入所生活介護 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用しない場合及び連携型事業所に限ります。) 複合型サービス(上記①の居宅サービスを含まない組合せにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分を除きます。)に限ります。) |

| ③医療費控除の対象となる医療的ケア |

| 上記②の居宅サービス(①の居宅サービスと併せて利用しない場合に限ります。)又は③の居宅サービスにおいて行われる介護福祉士等による喀痰吸引等の対価(居宅サービスの対価として支払った額の10分の1に相当する金額)は、医療費控除の対象となります。 |

| ④医療費控除の対象となる交通費 |

| 交通費のうち、通所リハビリテーションや短期入所療養介護を受けるため、介護老人保健施設や指定介護療養型医療施設へ通う際に支払う費用で、通常必要なものは医療費控除の対象となります。 公共交通機関ではタクシーのみ領収証が必要になります。自家用車を使用しての料金(燃料代など)は対象外になります。 |

| ⑤医療費控除の対象となるおむつ代 |

| 「おむつ使用証明書」により、医師による治療を受けるため直接必要な費用であることが明らかにされたものについては、医療費控除の対象となります。 傷病によりおおむね6ヶ月以上にわたり寝たきりであり、医師の治療を受けている者のおむつ代は、医師による治療を受けるため直接必要な費用として、医療費控除の対象となります。 なお、おむつ代について医療費控除を受けるためには、その者の治療を行っている医師が発行した「おむつ使用証明書」と、支出したおむつ代の領収書を、確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示することが必要です。 |

| ⑥医療費控除の対象外となる介護保険の居宅サービス等 |

| 訪問介護(生活援助中心型) 認知症対応型共同生活介護【認知症高齢者グループホーム】 介護予防認知症対応型共同生活介護 特定施設入居者生活介護【有料老人ホーム等】 地域密着型特定施設入居者生活介護 介護予防特定施設入居者生活介護 福祉用具貸与 介護予防福祉用具貸与 複合型サービス(生活援助中心型の訪問介護の部分) |

翌年2月16日から3月15日までにお住まいの税務署へ行き確定申告にて医療費控除をしてください。なお、医療費控除ができる確定申告の期限は遡って5年間となっています。

※領収証は捨てずに必ず取っておいてください。領収証がないと確定申告をすることができません。

高額介護サービス費

介護保険サービスの月額1割負担(福祉用具購入費等一部を除く)の世帯の合計額が5段階の設定区分(2015年8月~)の上限額を超えた場合、超過分が介護保険より戻ってきます。

支給を受けるためには、市区町村にて「高額介護サービス費の支給申請書」の申請が必要になります。

| 負担段階 | 対象者 | 月額負担の上限額 |

| 第1段階 | 生活保護を受給している | 15,000 円(個人) |

| 第2段階 | ・老齢福祉年金を受給している ・前年の合計所得金額と公的年金等収入額の合計が年間80万円以下 |

24,600 円(世帯) 15,000 円(個人) |

| 第3段階 | 世帯の全員が住民税を課税されていない | 24,600 円(世帯) |

| 第4段階 | 世帯内のどなたかが住民税を課税されている | 37,200 円(世帯) |

| 第5段階 (新設) |

現役並み所得者に相当する人がいる世帯 | 44,400 円(世帯) |

参考 高額介護サービス費の申請から振り込みまでの流れをわかりやすく解説

特定入所者介護サービス費

通常、介護保険施設入所者の居住費や食費は1割自己負担になってます。所得格差を無くし低所得者でも使いやすくするために、要件を満たす低所得者は、負担限度額を超えた居住費と食費が介護保険から支給されます。

利用するためには、「負担限度額認定」の申請が必要になりますので、お住まいの市区町村にお問い合わせしてください。該当する方には「介護保険負担限度額認定証」が交付されます。

所得により4段階の区分が設定されています。

| 設定区分 | 対象者 |

| 第1段階 | 生活保護者等 |

| 世帯全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金受給者 | |

| 第2段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の公的年金収入額+合計所得金額が80万円以下 |

| 第3段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の公的年金収入額+合計所得金額が80万円超 |

| 第4段階 | 市区町村民税課税世帯 |

公的介護保険施設と短期入所が対象になります。負担限度額は所得段階、施設の種類、部屋のタイプによって異なります。

| 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、短期入所生活介護 | |||||

| 基準費用額(日額) | 負担限度額(日額) | ||||

| 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | |||

| 食費 | 1,380円 | 300円 | 390円 | 650円 | |

| 居住費 | ユニット型個室 | 1,970円 | 820円 | 820円 | 1,310円 |

| ユニット型準個室 | 1,640円 | 490円 | 490円 | 1,310円 | |

| 従来型個室 | 1,150円 | 320円 | 420円 | 820円 | |

| 多床室 | 370円 | 0円 | 370円 | 370円 | |

| 介護老人保健施設、介護療養型医療施設、短期入所療養介護 | |||||

| 基準費用額(日額) | 負担限度額(日額) | ||||

| 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | |||

| 食費 | 1,380円 | 300円 | 390円 | 650円 | |

| 居住費 | ユニット型個室 | 1,970円 | 820円 | 820円 | 1,310円 |

| ユニット型準個室 | 1,640円 | 490円 | 490円 | 1,310円 | |

| 従来型個室 | 1,640円 | 490円 | 490円 | 1,310円 | |

| 多床室 | 370円 | 0円 | 370円 | 370円 | |

障害年金

国民年金、共済年金、厚生年金のいずれかに加入していて保険料を納めていた人が認知症と診断された場合、障害年金が支給されます。申請は初診日(治療を開始した日)から1年6ヶ 月を経過した日以降にすることができます。

支給年金額は

障害等級1級 975,100円

障害等級2級 780,100円

になります。

| 障害年金の相談・請求窓口 | |

| 初診日に加入の年金 | 問合せ先 |

| 国民年金第1号加入中 | 区役所国保・年金課 国民年金係 |

| 国民年金(60 歳以上 65 歳未満) | |

| 厚生年金加入中 | 年金事務所 |

| 国民年金第 3 号加入中 | |

| 共済組合加入中 | 各共済組合 |

障害者手帳

身体などに障害がある場合は、障害者手帳の交付を受けることで様々なサービスを利用することができます。

障害者手帳には、「身体障害者手帳」のほかに、知的障害者を対象にした「愛の手帳(療育手帳)」、精神障害者を対象にした「精神障害者保健福祉手帳」があります。 手帳の交付を受けるには、都道府県知事の指定を受けた医師の診断書を市町村の福祉課または保健センターに提出します。

障害者手帳の交付を受けると、自治体によって医療費の補助などが受けられます。ただし、年齢や障害の程度、所得などによって受けられるサービスが異なりますので注意してください。

| 等級 | 内容 |

| 1級 | 精神障害の程度が日常生活をひとりで送ることが 極めて難しく、常時介助が必要な状態 |

| 2級 | 精神障害の程度が必ずしも常時介助を必要としないが、 日常生活に著しい支障をきたす状態 |

| 3級 | 精神障害の程度が一部介助を必要とし、 日常生活や社会活動が制約される状態 |

| 控除・免除・助成等の優遇措置 | |

| 税・交通 | 内 容 |

| 所 得 税 | ①障害者控除 ②配偶者控除、扶養控除の同居特別障害者加算 ③郵便貯金・小額預金の利子等の非課税 |

| 住 民 税 | ①障害者控除 ②同居特別障害者配偶者控除・扶養控除 ③低所得者の非課税 |

| 相 続 税 | 障害者控除 |

| 贈 与 税 | 特別障害者扶養信託契約の非課税(1級の人への贈与) |

| 自動車税 自動車取得税 |

障害者本人、または同一生計者が障害者の通院等に 使用する自動車に限り非課税(1級のみ) |

| 交通費 | 福祉乗車証、タクシー券、ガソリン券のいずれか |

| 医療費 | 病院に受診した場合の自己負担金について助成 |

| ※都道府県や市区町村により対象が異なりますので、 障害福祉課などに問い合わせてみてください。 |

|

自立支援医療制度(精神通院医療)

認知症の場合、各市区町村の窓口に自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書を申請して認定されると、総医療費の1割が本人の負担になり、所得に応じて自己負担上限額が設定されます。

お住まいの市区町村にお問い合わせください。

特定疾患の補助制度

国が定めた特定疾患に限り、保険内の医療費を助成してくれる制度です。所得により一部自己負担が必要となります。住民税非課税の場合や疾患により全額無料になります。

お住まいの保健所・保健センター、保健福祉センターにお問い合わせください。

限度額適用・標準負担額減額認定証

入院の医療費を抑えれる

70歳未満の方が入院時に食事などで医療費が高くなってしまう場合、「健康保険限度額適用認定申請書」を全国健康保険協会へ提出することで窓口で支払う1ヶ月分の医療費負担を自己負担限度額までに抑えることができます。

健康保険限度額適用認定申請書を提出したあと、健康保険限度額適用認定証が発行されます。

以下を医療機関窓口に提出することで自己負担限度額までに抑えることができます。

・健康保険限度額適用認定証

・保険証

70歳以上の方は、限度額適用認定証は必要ありません。

以下を医療機関窓口に提出することで自己負担限度額までに抑えることができます。

・高齢受給者証

・保険証

また市町村民税が非課税の70歳未満、70歳以上の方は、「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」を全国健康保険協会へ提出することで「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」が発行され、低所得者の自己負担限度額まで軽減されます。

限度額適用・標準負担額減額認定証の有効期間は申請した月の1日から7月31日(最大1年間)になります。

高額療養費制度と限度額適用・標準負担額減額認定証の違いは?

高額療養費制度は、窓口で支払ったあと自己負担限度額を超過した分が払い戻されるまで3~4ヵ月ほどかかります。

限度額適用・標準負担額減額認定証は、窓口で自己負担限度額までしか支払わなくて済むため、持ち出しが無く経済的に楽になります。

おむつ代の医療費控除

市町村によっておむつ代が控除される場合があります。医師により、寝たきり状態、あるいは治療上おむつが必要と診断された場合、「おむつ使用証明書」を作成してもらい、確定申告の時に領収書と一緒に添付し提出すると控除の対象になります。

年間のおむつ領収書は捨てずにとっておきましょう。

2年目以降は、その年に作成された主治医の意見書よりおむつの必要性があること。それが認められれば、市町村の確認書または主治医の意見書の写しを確定申告時に領収書と一緒に添付することで完了になります。

詳しくはお住いの市町村窓口に問い合わせてください。