高額介護サービス費制度の申請方法を知りたい・・・。

このように、

- 「高額介護サービス費の対象者を教えてください。」

- 「介護サービスの上限額はいくらですか?」

- 「高額介護サービス費の対象外のサービスは何ですか?」

- 「高額介護サービス費の時効について知りたい。」

このような悩みや疑問をお持ちではないでしょうか?

- 「介護費用の負担軽減が期待できる。」

- 「適切な介護サービスを選びやすくなる。」

- 「家計の負担を減らせる。」

- 「申請手続きが簡単。」

このようなメリットがあります。

高額介護サービス費制度とは、介護サービス費用の負担を軽減するための制度です。この制度の対象者、段階、上限額、対象外の介護サービス、申請方法、時効について詳しく解説します。高額介護サービス費制度を利用することで、介護費用の負担を減らし、家計を支えることができます。特に、高額な介護サービスを利用している方やこれから介護サービスを受ける予定の方にとって、この制度は大きな助けとなります。

高額介護サービス費とはどんな制度?

介護が必要となり、介護保険の介護サービスを利用する場合に支払う利用者負担(1割~2割)には、月々の上限負担額が設定されています。

高額介護サービス費制度とは、介護保険の介護サービスを利用して、1ヵ月に支払った利用者負担(1割~2割)の合計が負担の上限を超えた場合、超えた分が申請によって払い戻される制度になります。

高額介護サービス費制度は、償還払いであるため、一度かかった費用を利用者が一旦全額支払い、市区町村に申請をすることで払い戻されます。

高額介護サービス費の利用者負担(1割、2割)の基準を確認

自分が1割負担なのか?2割負担なのか?以下の表の全てに当てはまる方は「2割負担」になります。したがって1つでも当てはまらない方は「1割負担」になります。

全てに当てはまれば2割負担

- 65 歳以上の方

- 市区町村民税を課税されている方

- ご本人の合計所得金額(※1)が 160 万円以上の方(年金収入のみの場合、年収 280 万円以上)

- 同じ世帯の65 歳以上の方の「年金収入とその他の合計所得金額」(※2)が1人で280万円以上の方、65 歳以上の方が2人以上の世帯で 346 万円以上の方

※1 「合計所得金額」とは、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額です。

※2 「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から、年金の雑所得を除いた所得金額をいいます。

高額介護サービス費の見直しの経緯

高額介護サービス費制度の見直しは、社会経済状況や介護サービスの利用実態の変化に対応するために定期的に行われています。

高額介護サービス費制度の経緯

-

- 2000年(平成12年)4月

- 介護保険制度が施行され、高額介護サービス費制度が導入されました。当初の制度は、介護サービスの自己負担が一定の限度額を超えた場合に、その超過分を助成するものでした。

-

- 2005年(平成17年)

- 介護保険制度の改正により、高額介護サービス費制度も見直されました。この改正では、自己負担限度額が引き上げられるとともに、所得に応じた自己負担限度額の設定が行われました。

-

- 2012年(平成24年)

- 再び制度が見直され、限度額が再設定されました。特に低所得者層への配慮が強化され、自己負担の軽減が図られました。

-

- 2015年(平成27年)

- 介護保険制度の大幅な改正が行われ、高額介護サービス費制度にも影響が及びました。自己負担限度額が変更され、所得に応じたさらなる細分化が行われました。また、負担軽減措置の対象が拡大されました。

-

- 2018年(平成30年)

- 高齢者の急増に対応するため、自己負担限度額が再度見直されました。中所得者層や高所得者層に対しても、限度額の設定が細かく調整されました。

-

- 2021年(令和3年)

- 最新の改正では、さらに所得に応じた限度額の見直しが行われ、高額な介護サービスを利用する方々への負担軽減が強化されました。特に、在宅介護サービスを利用する場合の限度額が調整されました。

見直しの背景と目的

高齢化の進展

日本の高齢化が進む中、介護サービスの需要が増加しています。このため、制度の持続可能性を確保しつつ、負担の公平性を保つことが重要です。

所得格差への対応

低所得者層の負担を軽減するために、所得に応じた自己負担限度額の設定が行われています。これにより、経済的に困窮している高齢者が必要な介護サービスを受けられるようにしています。

介護サービスの質の向上

制度の見直しにより、介護サービスの質を維持・向上させることを目指しています。適切な介護サービスを提供するためには、経済的な負担軽減策が不可欠です。

高額介護サービス費の対象者・段階・上限額は?

高額介護サービス費には、対象者の所得に応じて段階区分ごとに、介護サービスの負担上限額が設定されています。

1ヶ月あたりの負担上限額になります。

| 段階区分 | 対象者 | 負担上限額 (月額) |

| 第1段階 | 生活保護受給者 | 15,000円(世帯) |

| 第2段階 | 世帯全員が非課税 前年の公的年金等の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下 |

15,000円(個人) 24,600円(世帯) |

| 第3段階 | 世帯全員が非課税 前年の公的年金等の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以上 |

24,600円(世帯) |

| 第4段階 | 市町村税課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満 | 44,400円(世帯) |

| 第5段階 | 課税所得が380万円~690万円未満(年収約770万円~約1,160万円未満) | 93,000円(世帯) |

| 第6段階 | 課税所得が690万円以上(年収約1,160万円以上) | 140,100円(世帯) |

段階区分は5つになり、本人の合計所得金額をもとに決定されます。

収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額になります。

高額介護サービス費の世帯合算の計算方法

高額介護サービス費の対象となる方が世帯に複数いる場合の「負担上限額」「払い戻し額」の計算方法例を作成しましたので参考にしてください。

例)

市民税非課税世帯の夫婦(世帯の自己負担上限額:24,600円)

1か月に夫30,000円、妻が10,000円の自己負担をした場合

- 夫の高額介護サービス費

{(30,000円+20,000円)-24,600円}×30,000円÷(30,000円+20,000円)=15,240円 - 妻の高額介護サービス費

{(30,000円+20,000円)-24,600円}×20,000円÷(30,000円+20,000円)=10,160円

{(世帯全体の利用者負担額)-世帯の自己負担の上限額}×本人の自己負担額÷(世帯全体の利用者負担額)=高額介護サービス費の払い戻し金額

高額介護サービス費の「対象」「対象外」の介護サービスは?

介護保険サービスを利用する上で、どんなサービスが高額介護サービス費の「対象」で「対象外」なのかをご確認ください。

「対象」となる介護サービス

- 介護給付

- 予防給付

- 第1号事業

「対象外」となる介護サービス

- 特別養護老人ホーム、ショートステイなど施設サービスの居住費、食費、日常生活費、差額ベッド代

- 福祉用具購入費

- 住宅改修費

高額介護サービス費の申請方法

各市区町村の担当窓口にて行う

高額介護サービス費の申請は、初回の場合、お住まいの市区町村の窓口に行き、申請手続きを行います。一度申請をすると次回移行の申請の必要はありませんので、忘れずに行いましょう。

なお、対象者には、各市区町村から申請書が郵送されてきます。必要事項を記入の上、以下の必要書類を持参して提出してください。

申請時の必要書類

高額介護サービス費の申請時に必要な書類は以下になります。

- 高額介護サービス費支給申請書

- 介護保険被保険者証

- 介護サービス利用料の証明書(領収書の写し、介護サービス利用明細書、支払いが口座振替の場合は預金通帳の写し)

- 印鑑(認印)

- 振込先の預金通帳か口座番号がわかるもの

- 老齢福祉年金受給者証(老齢福祉年金受給者のみ)

- 委任状(申請者本人が来れない場合)

- 代表相続人届(申請者本人が亡くなっている場合)

一度申請をすると次回以降、高額介護サービス費に該当する場合には、登録された口座に振り込まれる仕組みになっていますので非常に便利です。

高額介護サービス費はいつ振り込まれる?

高額介護サービス費の払い戻し額は、各市区町村によってまちまちで早いところであれば、高額介護サービス費が発生した月に振込まれます。

遅いところですと、高額介護サービス費が発生した月から4ヶ月以上もかかるところもありますのでお住まいの市区町村に確認してみてください。

高額介護サービス費の時効について

時効はいつまで?

高額介護サービス費は、2年で時効になり申請ができなくなります。つまり、介護サービス利用月の翌月の初日から2年になります。

ただし、自己負担分をサービス提供月の翌月1日以降に支払った場合には、支払った日の翌日が時効の起算日となります。

心当たりがある方は早急にお住まいの市区町村窓口に行き確認をしてください。

ただし、保険料滞納者であり給付制限を受けていて、自己負担割合が3割となっている人については、対象となりませんのでご注意ください。

時効の起算日と消滅時効の成立日はいつ?

時効の起算日と消滅時効の成立日(2年)の具体例を挙げますので参考にしてください。

例1)

- 介護サービスの提供月が平成29年8月の場合

- 平成29年9月1日が時効の起算日

- 平成31年8月31日で消滅時効が成立【2年経過】

例2)

- 平成29年8月に提供された介護サービスの自己負担分を10月15日に支払った場合

- 平成29年10月16日が時効の起算日

- 平成31年10月15日で消滅時効が成立【2年経過】

高額介護サービス費の時効中断とは?

通常、高額介護サービス費の対象者には、お住まいの市区町村から勧奨通知(申請書や通知書)が届きます。

厚生労働省の見解では、

高額介護サービス費の支給対象となる者の有する高額介護サービス費を受ける権利の存在を認識し、その認識を表示したものであると認められるものは、民法第147条第3号の「承認」にあたり、時効中断事由となると考えられる

とのことから、市町村から勧奨通知(申請書や通知書)が届き、受け取った時点で時効中断事由になると考えられます。

ただし、あくまで上記の根拠は当サイトの見解であるため、同様のケースがある場合は、お住まいの市区町村に確認してみてください。

高額介護サービス費制度を利用できなくなるケース

40歳以上から納めなければいけない介護保険料を納付期限から2年間滞納した場合は、高額介護サービス費を受けることができなくなります。

介護保険料は1年滞納で償還払い(一旦全額自己負担)に切替え、1年6ヶ月滞納で保険給付支払いが差し止められ滞納保険料分に充てられます。

2年滞納してから介護保険料の納付を再開しても3割負担からスタートになってしまいますので、必ず納付するようにしましょう。

高額介護サービス費を利用した方がいい人は?

高額介護サービス費制度を利用した方がいいのは、以下のような人になります。

- 毎月の介護費用が高くて困っている人

- 介護費用のために生活が圧迫して借金が増えている人

- 1割負担から2割負担になり困っている人

高額介護サービス費の利用件数

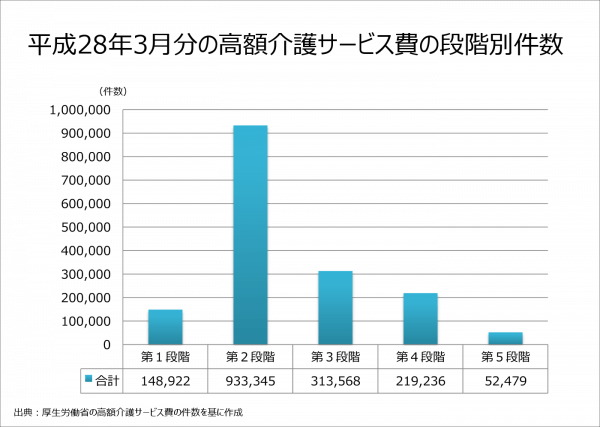

上記の表を見ると、第2段階である「世帯全員が非課税で合計所得金額及び課税年金収入額の合計が80万円以下の方」が93万3,345件と一番多いことがわかります。

おわりに

実際にこの高額介護サービス費制度を利用している人、知っている人は、あまり多くなく、申請をせず払い戻しされていない方はまだまだいるのが現状です。

当てはまる人は自己負担額が大きく減額される場合がありますので、お住まいの市区町村に確認してみてください。