サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)を利用してみたいけど、どんな施設なのかしら?

このように

- サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)を利用したいけど、どんな施設か詳しく知りたい

- サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)はどうやって選べばいいかわからない

- サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)の入居条件や入居費用が気になる

など上記の方々はこの記事を読むことで解決できます。

この記事では、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)とは?、事業所数、利用者数、サービス内容、料金・費用、入居条件、1日の流れ、メリット・デメリット、利用方法・選び方、などについてわかりやすく解説していますのでぜひ参考にしてみてください。

サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)とは

「サービス付き高齢者向け住宅」とは、単身の高齢者や夫婦世帯が安心して居住するための高齢者向けの賃貸住宅です。

入居者自身である程度身の回りのことが出来る高齢者や、軽度の要介護者を受け入れることが可能で、介護が必要な場合は外部の介護保険サービスを利用して生活を送ります。

一般的には、「サ高住」や「サ付き住宅」と呼ばれることもあります。

安否確認・生活相談サービスを行うバリアフリー施設

サービス付き高齢者向け住宅では、「安否確認」と「生活相談サービス」を行うことが義務付けられています。逆に言えば、その他のサービス(介護や医療、食事の提供、レクリエーション等)は必ずしも提供しなくてもよいこととなっています。

サービス付き高齢者向け住宅は高齢者が利用することから、段差のない構造や一定の廊下幅、手すりの設置などバリアフリー構造となっている必要があります。

一般型とは?

サービス付き高齢者向け住宅には、「一般型」と「介護型」の二種類に分けることが出来ます。

一般型は、自立から要介護の方で身の回りのことが出来る高齢者が入居するための施設です。介護が必要になった場合には、外部の介護保険サービスを利用して生活を送ります。

「介護型」以外の、サービス付き高齢者向け住宅は一般型に該当しますが、あえて「一般型」と呼ばれことは稀かもしれません。

介護型とは?

「介護型」のサービス付き高齢者向け住宅は、介護保険の「特定施設入居者生活介護」の指定を受けている施設のことを指します。一般型との一番の違いは、介護サービスについて「特定施設入居者生活介護」のサービスを受けることが出来る点です。

特定施設入居者生活介護は、有料老人ホームの場合「介護付き有料老人ホーム」と呼ばれるように、全ての介護サービスを特定施設入居者生活介護の中でやりくりされます。

月額の費用について、全ての支払額は一般型と比較すると介護サービス費用が含まれることなどから高額となります。家賃、居住費等も一般型と比較して高額な場合が多くあります。

契約形態

サービス付き高齢者向け住宅は、多くの場合一般的な賃貸住宅と同様に「賃貸借契約」で入居します。一般の賃貸住宅と同様に、入居時には敷金や保証金という名目の一時金が必要な場合がありますが、退去時に修繕や原状回復が行われ残りは返還されます。

一方、特定施設入居者生活介護の指定を受けている介護型のサービス付き高齢者向け住宅では、入居一時金が必要な場合があります。これは、将来に渡って利用する権利を購入する「終身利用権方式」と呼ばれます。

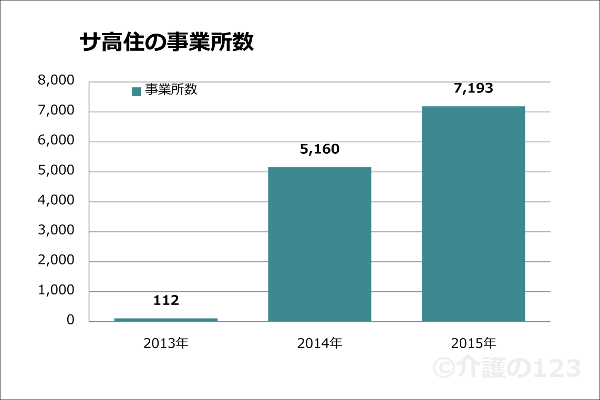

事業所数

サービス付き高齢者向け住宅の事業所数は、根拠法である「高齢者の居住の安定確保に関する法律」が施行された2011年12月で112棟だったものが、2014年12月末で5,160棟と急激に設置数を伸ばして行き、2018年12月末で7,193と緩やかに増加を続けています。

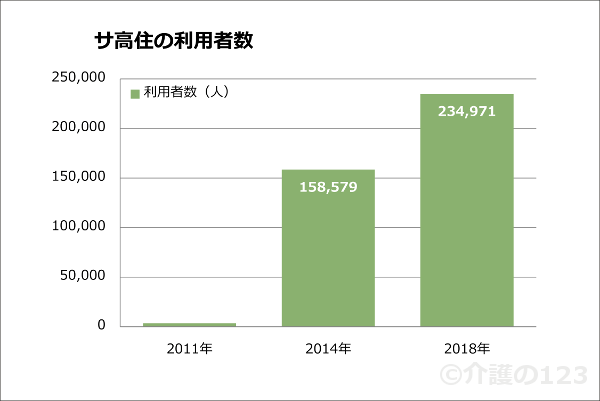

利用者数

サービス付き高齢者向け住宅は、民間施設であり入居に際して介護保険の支払等がないので正式な利用者数を調べることは困難です。そのため、整備されている戸数について見ていきます。

根拠法である「高齢者の居住の安定確保に関する法律」が施行された2011年12月で3,448戸、2014年12月で15万8,579戸、2018年12月で23万4,971戸と事業所数と比例して増加しています。

「サ高住」と「有料老人ホーム」の違いは?

サービス付き高齢者向け住宅と有料老人ホームは、どちらも高齢者が入居する住宅ですが、特徴が異なります。

| サービス付き高齢者向け住宅 | 有料老人ホーム | |

| 契約方式 | 賃貸借契約 | 終身利用権方式 |

| 費用 | 敷金:2~3ヶ月 月額費用:10~30万円 |

入居一時金:0~数千万円 月額費用:10万円~40万円 |

| 入居条件 | 60歳以上 要支援・要介護(軽度の方) |

65歳以上 要支援・要介護5まで |

| サービス内容 | 安否確認、生活相談 緊急時対応、外部サービス 食事、ターミナルケア |

介護サービス、食事 リハビリ、レクリエーション |

| 居室面積 | 原則25㎡以上 | レストラン、娯楽室 大浴場、スポーツジム |

サービス付き高齢者向け住宅と有料老人ホームはどちらも一見すると違いが分かりにくいサービスです。中には、「サービス付き高齢者向け住宅の基準に則っているが、届け出れば住宅型有料老人ホームの指定を受けられる」という場合もあります。

名称というよりは、その施設がどのような特徴や内容でサービスを提供しているかを確認し、入居希望者に適した施設を探すことが重要です。

「サ高住」と「シニア向け分譲マンション」の違いは?

サービス付き高齢者向け住宅とシニア向け分譲マンションの大きな違いは、行政が定めた基準に則って建てられて、届け出がされているかどうかです。

サービス付き高齢者向け住宅は、「高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者住まい法)」に定められて建てられており、届出がなされています。一方、シニア向け分譲マンションにはその必要がありません。

| サービス付き高齢者向け住宅 | シニア向け分譲マンション | |

| 契約方式 | 賃貸借契約 | 所有権方式 |

| 費用 | 敷金:2~3ヶ月 月額費用:10~30万円 |

購入費用:1千万円~数億円 月額費用:10万円~30万円 |

| 設備 | キッチン、トイレ 収納、洗面、浴室 バリアフリー構造 |

レストラン、娯楽室 大浴場、スポーツジム |

| サービス内容 | 安否確認、生活相談 緊急時対応、外部サービス 食事、ターミナルケア |

フロントサービス 生活支援、緊急時対応 見守りサービス、外部サービス |

将来的に介護が必要となった場合などに、住み替えることを考えるとサービス付き高齢者向け住宅の方が柔軟な対応が取りやすいと言えます。

提供されるサービス内容

サービス付き高齢者向け住宅では、少なくとも日中にケアの専門家が移設内に常駐し、安否確認・状況確認と生活相談サービスを提供することと定められています。

「介護施設の職員、医師、看護師、准看護師、介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員(ケアマネジャー)等」を指しています。

それでは、具体的にどのようなサービスが提供されているかを見ていきます。

安否確認

サービス付き高齢者向け住宅で行われる安否確認とは、日中の見守りや巡回などによる状況把握を指しています。細やかな安否確認は、在宅生活では難しい入居サービスのメリットと言えます。

生活相談

サービス付き高齢者向け住宅では、日常生活を送る中で困ったことや不安な点に施設の職員が相談を受けます。

また、介護が必要になった場合など介護支援専門員と連携を取るなど、出来る限り生活に支障がないように対応をしてもらうことが出来ます。

緊急時の対応

サービス付き高齢者向け住宅では、緊急時の対応として居室やトイレ、浴室等に設置されているナースコールの対応を行います。

必要時には、協力医療機関への連絡や救急車の手配など一人では難しい対応を代わりに担ってもらうことが出来るため安心した生活を送ることが出来ます。

外部サービス

サービス付き高齢者向け住宅では、最低限のケアや日常生活上の援助を行ってもらうことが出来ますが、介護が必要になった場合には外部の介護サービスを利用します。

多くのサービス付き高齢者向け住宅では、在宅介護サービスの事業所が併設しており介護が必要となった場合にはそれらのサービスを利用して生活を送ります。

どのような事業所が併設されているのかは、施設を選ぶ上でも重要な選択になります。

ただし、在宅介護サービスは必ずしも併設の事業所を使わなくてはいけないと決められている訳ではありませんので、自宅で生活を送っていた時に馴染みの事業所がある場合は継続して利用することも可能です。

食事

サービス付き高齢者向け住宅では、食事の提供を行う施設も多くあります。施設内で一から作る施設もあれば、給食のように工場で作って施設内では温めて最終の盛り付けだけという場合もあります。

また、お弁当の宅配を採用している施設もあるため、入居前にどのような食事が提供されているかを確認することは重要なことです。

なおサービス付き高齢者向け住宅では、居室内にキッチンが備えてつけてあり、自分で作ったり買ってきて温めたりして食べることも可能です。

ターミナルケア

サービス付き高齢者向け住宅では、施設によりターミナルケア(看取り)にも対応してもらえる施設があります。基準の中にはターミナルケアは位置づけられていませんが、比較的多くの施設においてターミナルケアが実施されています。

厚生労働省「都市部の高齢化対策に関する検討会報告書について」では、25.3%のサービス付き高齢者向け住宅でターミナルケアを実施、32.7%では対応が可能と、全体の58.0%で実施が可能と回答されています。

参考 厚生労働省「都市部の高齢化対策に関する検討会報告書について」

サービス付き高齢者向け住宅にかかる料金・費用

サービス付き高齢者向け住宅の料金・費用は、介護サービス利用料を含めた月額の利用料金の総額として15万円~30万円程度と言われます。ただし、都市部では家賃に相当する居住費が非常に高額な施設もあり、介護サービスも自己負担が出る場合は高額になることもあることから、一概に幾らくらいであるとは言えません。

「高齢者向け住まい及び住まい事業者の運営実態に関する調査」によると、平均利用料金として「家賃に相当する居住費」と「その他の費用」の合計は、132,736円となっています。

参考 サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)の入居費用・料金を徹底解説

サービス付き高齢者向け住宅の一日の流れ

サービス付き高齢者向け住宅には、法的に決められたスケジュールはありません。施設によっても一日の過ごし方は違いますし、同じ施設内でも入居者ごとでも異なります。参考に、代表的な一日の流れを見てきます。

- 6:00起床体調管理のため、血圧測定や検温などのお手伝いをします。

着替えやトイレの利用で介助が必要な場合は職員が介助します。 - 8:00朝食準備された朝ごはんを職員が見守る場所で召し上がります。

その後、デイサービスに通うための準備を行い、出掛ける方もいらっしゃいます。 - 10:00フリータイム運動やレクリエーション、余暇活動をしながら思い思いに時間を過ごします。

外出なども自由に行われますので散歩などに出かける場合もあります。 - 12:00昼食

- 13:00フリータイム友人や知人、ご家族などが面会に来ることも可能です。

入浴のお手伝いをしてもらえる施設もあり、順番に入浴をします。

施設によって様々なクラブ活動や余暇活動を通して、入居者同士のコミュニケーションも生まれます。 - 15:00おやつ

- 18:00夕食

- 19:00フリータイム夕食後は就寝までのんびりと過ごすことが多く、テレビを見たり本を読んだりと思い思いの時間を過ごします。

- 21:00就寝

サービス付き高齢者向け住宅のメリット

サービス付き高齢者向け住宅へ入居した場合、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。

【メリット1】高齢者が借りやすい

サービス付き高齢者向け住宅は「高齢者住まい法」により、長期入院などを理由に事業者から一方的に契約の解除が出来ないこととなっています。

民間の賃貸住宅では、高齢者の独居などの場合に賃貸を断られることもありますが、サービス付き高齢者向け住宅にはそのような心配はありません。

【メリット2】今までと同じ生活が可能

サービス付き高齢者向け住宅には、在宅介護サービス事業所が併設されている場合が多くありますが必ずその事業所を使わなくてはいけないというものではありません。

在宅生活を送っていた時の馴染みの事業所があるようなら、そのサービスを継続して利用することも出来ます。

【メリット3】バリアフリー構造

サービス付き高齢者向け住宅としての登録を行うには、設備や構造に基準があります。

その基準の中には、廊下幅の広さの基準や手すりの設置についてなどが決められており、バリアフリー構造となっているため、高齢者が使いやすい作りになっています。

自宅に住んでいる場合は、リフォームなどでバリアフリー化することも可能ですが、最初からバリアフリー構造で建築されているサービス付き高齢者向け住宅は高齢者に適した建物だと言えます。

【メリット4】初期費用が安価で住み替えも容易

サービス付き高齢者向け住宅では、敷金や家賃・サービス費のみが受領可能で、権利金などの名目で金銭を受領することが出来ません。

有料老人ホームのように高額の入居一時金も必要ないことから、介護度の変化や状態の変化で施設の住み替えも容易だと言えます。

【メリット5】職員による常時の見守りが受けられる

サービス付き高齢者向け住宅では、安否確認や生活相談のためにスタッフが常駐し、巡回や緊急時の対応をしてもらうことが可能です。これは、在宅生活でひとり暮らしの場合には受けられない大きなメリットと言えます。

サービス付き高齢者向け住宅のデメリット

【デメリット1】介護状態や医療依存度により入所の継続が難しい場合がある

サービス付き高齢者向け住宅では、看護師の配置や医療サービスは義務付けられていません。そのため、医療依存度が高い場合や介護状態によっては入所の継続が難しくなる場合があります。

【デメリット2】施設によりサービスのバラつきがある

サービス付き高齢者向けでは、安否確認や生活相談以外は施設によって提供されるサービスが異なります。

いざ入居してみたら、思っていたようなサービスが提供されなかったとならないように、どのようなサービスが提供されるのかを入居前に比較検討する必要があります。

【デメリット3】利用料金が煩雑でわかりにくい

サービス付き高齢者向け住宅では、居住費(家賃)以外の費用が一定額ではない場合があります。

特に、介護サービス費用について介護保険外のサービスを利用、もしくは自費請求が出た場合に費用が大きくなる可能性があります。

人員の配置基準

サービス付き高齢者向け住宅では安否確認や生活相談が必須となっており、日中(概ね9時~17時)は少なくとも1名の「ケアの専門家」が建物内に常駐しています。

夜間は緊急通報装置により対応することとされていることから、必ずしも常駐することとは定められていません。

しかし、多くの施設では24時間職員が常駐、もしくは併設施設の職員がスグに対応できる体制を取っていることが一般的です。

「介護施設の職員、医師、看護師、准看護師、介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員(ケアマネジャー)等」を指しています。

実際に配置される職員数は、統計によると日中の職員数が平均で5.2名(特定施設を除くと4.7名、どちらも施設の規模を問わず)、夜間帯は夜勤+宿直者合計で1.5名(特定施設を除くと1.4名)となっています。

参考:高齢者向け住まい及び住まい事業者の運営実態に関する調査研究 報告書 平成29年3月 野村総合研究所P52,53より

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/71_nomura.pdf

設備基準

サービス付き高齢者向け住宅は、届出にあたって定められた設備の基準があります。具体的に見ていきます。

居室の広さは原則25㎡以上

ただし、食堂や共同生活室が共有スペースとなっており十分な面積がある場合は18㎡以上で可能です。

各居室に決められた設備の設置が必要

各居室にキッチン、トイレ、収納、洗面、浴室が備えられている必要がありますが、「キッチン、収納、浴室」については共有部分に協同で利用するものが備えられていれば必ずしも居室内にある必要はありません。

バリアフリー構造となっていること

廊下幅の広さに基準があり車イスでも利用しやすい広さの確保が必要です。その他にも、手すりの設置や段差のない構造にすることなど、高齢者が利用することに適した設備・構造にする必要があります。

サービス付き高齢者向け住宅の利用方法

サービス付き高齢者向け住宅は、あくまでも施設と入居者との賃貸借契約によって成り立ちます。サービス付き高齢者向け住宅に入居するまでの流れについて見てきます。

問い合わせ・相談

まずは希望する施設を探すことから始まります。在宅介護を受けている場合には、担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)に相談をしてみることも有効な手段です。最近では、ホームページなどからも施設を探すことが可能です。

希望する施設が決まったら、電話やホームページなどから問い合わせを行い、入居希望者の状態や今後の要望について相談を行います。

見学

施設を選ぶ場合は、出来る限り見学をしてから選ぶことが重要です。パンフレットやホームページでは実際の施設の雰囲気、職員・入居者の雰囲気が分からないので見学をしてから施設を選ぶようにしましょう。

説明・申し込み

実際に現場の職員からの説明や見学を通して、納得できた場合に申し込みを行います。

特に職員体制や介護サービス費用など、入居後に困らずに入居が継続できるように事前の確認が重要です。

必要書類の準備

サービス付き高齢者向け住宅への入居にあたって、施設に依頼をされた必要書類を準備します。例えば、健康診断書や診療情報提供書、介護保険の被保険者証などを求められることが多くあります。

面談

申し込みを終えて、必要書類が準備出来た段階で施設の職員が入居希望者へ面談を行います。その際は、自宅の場合はご家族が、他のサービスを利用中であればその場所まで出向いて本人に会って面談をします。

審査・判定

施設の職員が、入居希望者が入居して集団生活を送ることが可能かどうかを審査・判定します。また、経済状況や家族状況などから入居の継続が可能か、何かあった場合の対応方法がどうかを判定する場合もあります。

特にサービス付き高齢者向け住宅では、長期入院などの場合でも一方的に契約の解除が出来ませんので慎重に判定をします。

契約

サービス付き高齢者向け住宅への契約にあたっては、連帯保証人・身元引受人を定めることが多くあります。

特に民間施設であるサービス付き高齢者向け住宅では、民間の賃貸住宅と同じように入居者からの家賃収入が施設の運営を支えています。

事業者側も何かあった場合の対応や連絡先などをあらかじめ明確にしておく必要があります。

入居者が契約を結ぶ場合には、契約書や重要事項説明書などをよく読み可能な限り疑問点を無くしてから入居することが重要になります。

サービス付き高齢者向け住宅の選び方

サービス付き高齢者向け住宅は、平成23年の法律の施行後に創設されましたが急速に施設数が増加しています。また、似たようなサービスとして有料老人ホームなどもあり施設数は増加の一途をたどっています。

そのような視点から、施設選びをしていけばよいのでしょうか。

①複数の事業所を比較・検討する

サービス付き高齢者向け住宅の比較・検討で重要なことは複数の施設を比較して選択することです。

複数のサービス付き高齢者向け住宅を比較するために老人ホーム検索サイトの利用をおすすめします。

当サイトが厳選した利用満足度の高い老人ホーム検索サイトをまとめましたので参考にしていただければ幸いです。

参考 【資料請求無料】老人ホーム・介護施設検索サイト比較ランキング

②サービス提供者の対応・知識を確認する

サービス付き高齢者向け住宅を探していく中で、サービスを提供してくれる職員の対応は施設を選ぶ際の大きなポイントになります。実際に見学などに行った際に、職員の対応方法や知識を事前に確認しておくことも大事になってきます。

例えば複数の施設を見学する際に、複数の施設で「同じ質問をしてみる」ということも施設の職員の対応方法や知識を確認する上で有効な方法かもしれません。

③契約内容を確認する

サービス付き高齢者向け住宅は、介護保険サービスではありません。

そのため、各施設によって契約内容が異なる場合があります。契約書や重要事項説明書などは非常に小さな文字で書かれていることも少なくないので、契約を結ぶ前には可能な限り疑問点を解消してから契約をするようにしてください。

また、入居の契約を結ぶ際には家族や親せきなど複数の目で見て契約を結ぶことが重要になります。

おわりに

高齢者向けの住宅は様々なものがあり、なかなか違いがわかりにくいものです。サービス付き高齢者向け住宅は比較的新しい制度であり、急速に施設数が増加しています。

また、サービス付き高齢者向け住宅は様々な経営主体があり、そのサービスレベルも様々です。ここまでの内容をもとに、サービス付き高齢者向け住宅を検討する際の参考にして頂ければ幸いです。