小規模多機能型居宅介護の仕事内容が知りたい。

小規模多機能型居宅介護に向いてる人やデメリットってあるのかな?

上記のように小規模多機能型居宅介護の仕事についての色々な疑問はこの記事を読むことで解決できます。

この記事では小規模多機能型居宅介護の仕事内容や1日の流れ、働くメリット・デメリット、向いてる人・向いてない人、給料を上げるためのコツ、転職する方法についてわかりやすく解説しましたのでぜひ参考にしてみてください。

小規模多機能型居宅介護とは?

「通所」「訪問」「泊まり」の一体型介護サービス事業

小規模多機能型居宅介護とは、2006年4月介護保険法が改正された際にできた介護のありかたで、自宅での生活を続けることを基本に、通所介護サービス(デイサービス)や短期入所(ショートステイ)、訪問介護を組み合わせた介護事業です。

特徴的なのが、通常はそれぞれ違う事業所を利用して受けるこれらのサービスを、同じ事業所のスタッフから受けることができる点です。

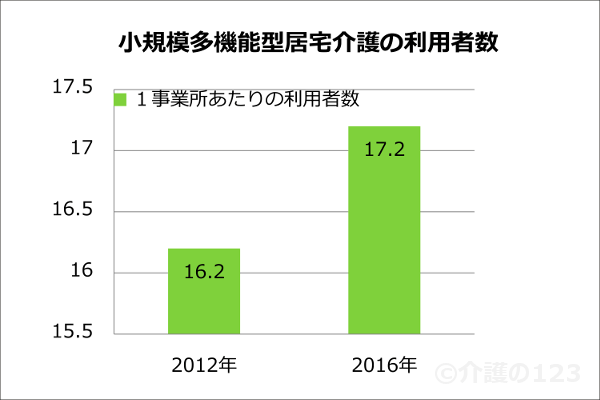

住み慣れた場所で暮らしながら、顔見知りのスタッフから各種の必要な介護サービスを受けられることが特徴で、ひとつの事業所あたり29名以下と登録者数も決まっているため少人数の家庭的な雰囲気で、利用者にとって安心感がある地域密着型のサービスです。

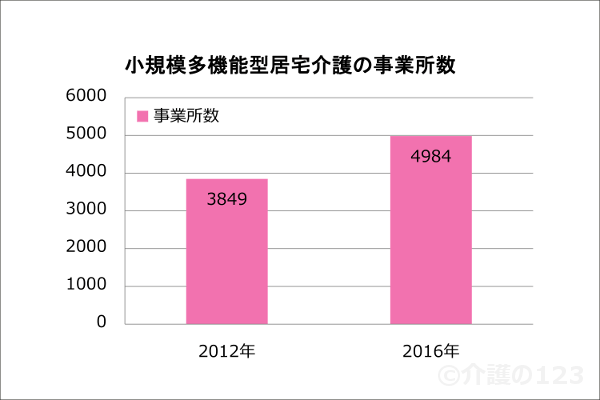

2018年現在、約5000カ所の事業所が全国にあり、ひとりひとりの暮らしや状態に合わせた介護サービスを提供しています。

出典 厚生労働省

雇用形態

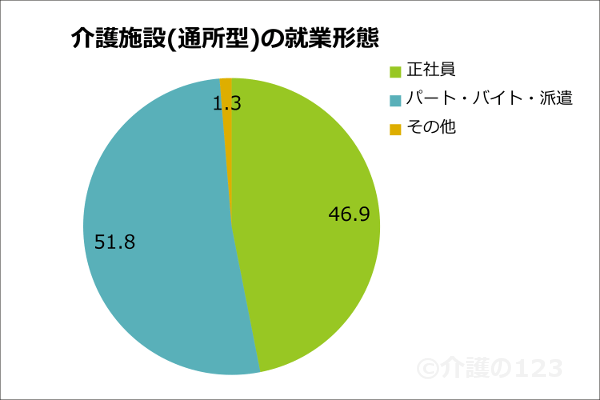

公益財団法人介護労働安定センターの平成28年度介護労働実態調査によれば、この調査に回答した小規模多機能型居宅介護事業所の職員の雇用形態は、52.1%が正規職員、45.3%が非正規職員となっています。

また給与の支払い形態を見ても、約50%が月給、時間給が約45%、日給が約3.5%となっているので、ほぼ半々の割合で、賃金が月給の正社員と時間給・日給のアルバイト・パート職員が雇用されていることがわかります。

人員配置

管理者

事業所ごとに常勤で置くこととされ、定められた研修を修了し3年以上高齢者介護に従事した経験があること、厚生労働省が定める研修を修了していることなどが条件となっています。

介護従事者・看護職員

日中は、利用者3名につき1名以上、加えて訪問サービスの介護従事者を1名以上と定められています。

夜間・深夜時間帯については、夜勤の介護従事者を1名以上、宿直の介護従事者を1名以上となっているので、夜間・深夜の時間帯は最低2名が必要となります。

ただし、必要な連絡体制が整っていれば、宿泊サービスの利用者がいないときは夜間帯に職員を置かないことも可能です。

介護従事者のうち1名以上は常勤であることと、1名以上は看護職員であることが定められています。(ただし看護職員は常勤ではなくとも可)

介護支援専門員(ケアマネジャー)

専ら介護計画の作成に従事すること、とされていますが、支障のない範囲で条件をクリアしていれば兼務も可能です。

参考 ケアマネジャー(介護支援専門員)とは|仕事内容・給料相場を解説

仕事内容

小規模多機能型居宅介護事業所の仕事は、

- 通所(通い)

- 宿泊

- 訪問介護

の3つに分けられます。

通いでは、食事の提供やレクリエーション、機能回復のためのリハビリ、必要な人には排せつ・入浴介助も行います。

通常のデイサービスと小規模多機能型の「通い」の違いは、小規模多機能型のほうが、より利用者の都合に合わせて曜日や時間、内容を設定でき、柔軟な対応が可能なところです。

在宅で介護していた家族の都合などで、突然の宿泊が必要な時にも対応しますので、事業所の仕事は24時間365日対応で夜勤もあります。

職員はローテーションで各サービスを担当するのが一般的ですが、事業所によりシフトや勤務体制は異なり、それによって仕事内容も変わってきます。

一日の流れ

小規模多機能居宅介護事業所の登録定員数は29名以下とされ、通いの利用定員は登録定員の2分の1から15名(条件を満たせば最大18名)までで、泊りの利用定員は通いの利用定員の3分の1から9名までとなっています。

この範囲内の、通い・泊り・訪問の利用者に対して、ひとつの事業所で介護サービスを行うのですが、1日の流れはおおむね次のようになっています。

- 6時泊りの利用者さんが起床排せつや更衣介助などを行います。

- 7時朝食配膳準備、食事介助を行います。

- 9時日勤の職員が事業所に出勤申し送りをして、夜勤の職員は退勤となります。

- 10時通いの利用者さんのお迎え自宅まで車で迎えに行きます。専門のドライバーがいない事業所では、職員が運転していくこともあります。利用者さんが事業所に到着したら健康状態を確認し血圧などを測定・記録します。

- 10時半訪問サービス訪問サービスを担当する職員は、利用者宅を訪問し生活支援や介助を行います。通常の「訪問介護」のような生活援助等のほか、短時間の安否確認や長時間の傾聴など利用者のニーズに合わせた時間や回数のサービスを提供します。

- 11時レクリエーション利用者さんの身体機能の維持と認知症予防を兼ねて利用者さんが楽しめる節の行事や、外出、体操などを行います。

- 12時昼食誤嚥に注意しながら利用者さんひとりひとりに合った食事介助を行います。

- 13時入浴トイレ誘導や更衣介助を行い入浴準備をします。必要な入浴介助も行います。体調や転倒など、ひとりで入浴することに不安がある人にとって、施設での入浴は安心して入ることができる人気の介護サービスで、職員は見守りや入浴介助を行います。入浴は日によって午前中に行う場合もあります。

- 14時体操簡単な体操などで楽しみながら体を動かします。

- 15時おやつお茶とお菓子で歓談します。リハビリやマッサージを受ける方や昼寝をする利用者さんもいます。

- 16時送迎通いの利用者さんを自宅まで送迎します。移乗介助なども行います。

- 17時半夜勤職員が出勤日勤職員から入居者さんの様子などの報告を受け、引継ぎます。

- 18時夕食昼食時と同じく食事介助を行います。

- 19時食後食器片づけや口腔ケア、服薬を済ませ、就寝まで入居者さんは思い思いに過ごします。

- 20時就寝準備着替えや服薬介助、トイレ誘導などを行い就寝前の準備をします。

- 21時消灯夜間は2時間おきに見回り、体位交換、おむつ交換などをし、交代で休憩や仮眠を取ります。

- 6時起床更衣介助やトイレ誘導、おむつ交換をします。

- 7時朝食準備のできた人から食堂に誘導し、食事介助を行います。

- 8時口腔ケアやトイレ誘導など日勤職員の出勤前に、申し送りする内容を確認したり介護記録などを記入しておきます。

- 9時日勤者に引継ぎ夜間の入居者の様子などを報告し、日勤者に仕事を引き継ぎ、夜勤者は退勤になります。

給料

平均給与相場

小規模多機能型居宅介護の平均給与額は介護職の中では比較的高めの水準となっています。

平成29年の厚生労働省資料による、小規模多機能型居宅介護職員の平均給与額は以下のようになっています。

※それぞれ4~9月の給与額の6分の1として算出

※金額は特定事業所加算を受けている事業所の額となっています

正社員

小規模多機能型居宅介護の常勤月給の給与は293,590円となっており、介護職全体の平均給与額297,450円に比べ約4千円ダウンしています。

また常勤の日給では23,3470円、これは介護職全体の日給平均給与額224,360円と比べて約1万円アップしています。

| 常勤・正社員の平均給与額 | |

| 月給の平均給与額 | 293,590円 (基本給+手当+一時金) |

| 日給の平均給与額 | 23,3470円 (基本給(日給)×実労働日数+手当+一時金) |

パート・アルバイト・契約社員

パート・アルバイト・契約社員など非常勤職員の場合は、月給では月平均171,130円、日給では月平均129,710円、時給では月平均90,410円となっています。

| パート・アルバイトなどの非常勤職員の平均給与額 | |

| 月給の平均給与額 (契約社員) |

171,130円 (基本給+手当+一時金) |

| 日給の平均給与額 (夜勤専従など) |

129,710円 (基本給(日給)×実労働日数+手当+一時金) |

| 時給の平均給与額 (パート・アルバイト) |

90,410円 (時給×実労働時間+手当+一時金) |

また、小規模多機能型居宅介護のパート・アルバイト時給月平均90,410円は、介護職全体の時給平均給与額101,260円と比べると約1万円ダウンしています。

給与の待遇

待遇についても、上記で参考にした介護労働実態調査の結果から見ていきたいと思います。http://www.kaigo-center.or.jp/report/pdf/h28_chousa_jigyousho_toukeihyou.pdf

(p139)

昇給

定期昇給制度がある小規模多機能型居宅介護事業所のうち、67.6%が定期昇給があったと回答、制度のない事業所でも約16%で「昇給した人もいた」と回答されています。

大半の事業所では昇給がみられるものの、制度があっても昇給が行われなかったという事業所もあり、事業所の経営状況などによって差があるようです。

賞与

賞与の有無については51.6%が「有り」17.1%が「無し」約31%が無回答となっていました。賞与は支給が義務付けられてはいないので、状況によっては支給されないこともあります。

有りと答えた半数の平均賞与金額は263573円となっていますが、金額分布をみると9万円未満が31.6%と最も多く、次いで40万円以上が22.8%となっていて、その中間の9万円以上40万円未満の金額を11段階に分けると、それぞれ1%~約8%ずつという結果になっていて、賞与金額にはかなりのバラつきがみられます。

資格手当

介護に関する資格を保有していると資格手当が支給されます。

小規模多機能型居宅介護事業所の各求人情報から見てみると、資格手当は介護福祉士では低いところで月2000円~高いところでは月15000円以上とかなりの違いが見られました。

上位資格になるほど金額が上がり、初任者研修修了者で0~3000円、実務者研修修了者で3000~5000円、介護福祉士で6000~10000円ほどが一般的な金額です。

中にはそれぞれ10000円、20000円、30000円など高額な資格手当のところも見られます。

昇給する(給料を上げる)ためのコツ

長く働く(勤続年数)

勤続年数が長いほどその分昇給していきます。

小規模多機能型居宅介護の勤続年数による昇給額がどのくらいかを、厚労省の調査を参考に調べてみたところ、常勤職員の月給の平均金額は1年目が264,650円、5年目で291,430円、10年目で303,000円となっているので、10年間で約4万円、1年間4千円程の昇給があることがわかります。

| 勤続年数別の平均給与額 (小規模多機能型居宅介護の常勤:月給) |

|

| 1年目 | 264,650円 |

| 5年目 | 291,430円 |

| 10年目 | 303,000円 |

技術を磨く(スキルアップ)

厚生労働省の平均給与額の資料によると、【小規模多機能型居宅介護の常勤職員:月給】の介護資格「あり」と「なし」の平均給与額を比較すると、その金額には大きな差があり、資格手当を増やすことが確実な給与アップにつながることがわかります。

| 資格有無の平均給与額 (小規模多機能型居宅介護の常勤:月給) |

|

| 保有資格なし | 267,360円 |

| 介護職員初任者研修 | 287,360円 |

| 実務者研修 | 299,560円 |

| 介護福祉士 | 303,730円 |

| 社会福祉士 | 320,770円 |

| ケアマネジャー | 334,270円 |

| 資格保有者平均 | 293,590円 |

また、小規模多機能型居宅介護を運営している会社によっては、資格取得の費用補助などスキルアップのための支援をうけられるところもあります。

役職に就く(キャリアアップ)

管理者に就くためには、厚生労働省が定めた研修を修了する必要がありますが、管理者手当等が付くこともあり、一般職員よりも給与は高くなります。

それぞれの役職によって必要な資格もあるので、前項の「スキルアップ」がキャリアアップと、より給与を増やすことにもつながります。

平均給与額の資料によると、管理職の給料は303,570円に対して、管理職でないものは254,210円と約5万円もの差があります。

| 管理職の有無の平均給与額 (小規模多機能型居宅介護の常勤:月給) |

|

| 管理職ではない | 254,210円 |

| 管理職 | 303,570円 |

交渉をする

自分でできる給与アップの方法として他には、事業所と給与交渉するというものがありますが、上位資格を持っている、管理者など役職に付いているという人でなければ、なかなか個人での交渉はしづらいかもしれません。

就職前なら転職サイトを利用することで、待遇や給与面について、細かな条件交渉をすることができます。

小規模多機能型居宅介護で働くメリット・デメリット

メリット

広く仕事を学べる

小規模多機能型居宅介護は、通い・泊り・訪問を一括して行っているので、ひとつの職場でさまざま介護経験を積むことができます。

ひとりひとりと向き合える仕事

特養や老健などの大規模な施設と違って、人数は少なく地域密着型の事業所なので、利用者とじっくり関わって仕事をすることができます。

デメリット

仕事の幅が広すぎる

違ったタイプの仕事をこなさなければならないのが、小規模多機能型居宅介護の特徴です。広く仕事を体験できるともいえますが、仕事の幅が広すぎて就職後に戸惑う人も多いようです。

予定の変更に対応しなければならない

小規模多機能型居宅介護では、利用者の状況に柔軟に対応するので、予定が変わることもしばしばあり、合わせて対応していくのが大変という声も。

小規模多機能型居宅介護に向いている人・向いていない人

向いている人

柔軟な人

利用者さんの状況に応じて、仕事の内容や対応が変わる仕事なので、臨機応変に考えることができ柔軟に対応していける人が向いています。

スキルアップしたい人

ひとつの事業所で、違ったタイプの介護の仕事を多く経験できるので、より技術を高めたい、スキルアップしたい、という人には向いている職場です。

向いていない人

融通の利かない人

それぞれの利用者さんに合わせて対応していくことが必要なので、状況の変化に自分の考えや対応を柔軟に合わせて行けない人には、あまり向いていないといえるでしょう。

協調性に欠ける人

24時間365日稼働する小規模多機能型居宅介護では、交替制の勤務で職員が働いています。

仕事の種類も多岐に渡る上に、利用者さんの状況に合わせて急に予定が変更になることも。職員同士の連携や意思疎通が重要になってきますので、周囲とコミュニケーションをとって協力できないと仕事がスムーズに進みません。

小規模多機能型居宅介護への転職する方法

転職を成功させるための3つのコツ

仕事の内容を理解しておく

多様な仕事を広く覚える必要がある、小規模多機能型居宅介護の特徴をよく理解しておきましょう。介護職の経験があって、これまでの職場と同様に考え勤めた人の中には「こんなはずじゃなかった」と感じることもあるようです。

面接時に詳細を聞いておくなど、あらかじめ知っておくことで、積極的に仕事に取り組むことができるでしょう。

自分に合った働き方で

小規模多機能型居宅介護での働き方には、正社員とパート・アルバイトがあります。

パート等でも多くは夜勤がありますが、週に3、4日など正社員に比べて少ない勤務日数で働くことができたり、中には週2回・短時間勤務とか、日勤のみという条件の事業所もあります。自分の生活に合う働き方だと無理なく長く勤務できます。

通いやすい勤務地を選ぶ

忙しく夜勤もある仕事なので体調管理が重要になりますが、毎日の通勤に時間がかかりすぎるところでは、条件が良くても長く勤務するには不安が残ります。

短時間で通いやすい職場を選ぶことも転職成功のコツです。

転職する際の3つの注意点

条件・待遇を吟味する

小規模多機能型居宅介護では、給与やその他手当の額など条件・待遇面で、事業所によってかなりの違いが見られるようです。

これは運営している法人などの経営状態や方針の違いと思われますが、せっかく転職するのですから、勤務を希望する地域の求人内容から条件を比較して、平均以上のところ、できるだけ良い内容のところを選ぶことが、転職の成功につながります。

施設見学をする

実際に事業所を見学してみると、職場環境や仕事の流れなどがよくわかります。職員同士の雰囲気などもわかるので、働きやすそうな職場かどうかも感じとることができるでしょう。

面接時だけではなく、就職相談会や見学会を開催しているところもありますので、いくつか見学して比較しても良いでしょう。

転職活動は在職中から

現職で働きながら就職活動していくことで、無職期間を少なくすることができ、経済的な負担を減らすことができます。就職がなかなか決まらない場合の心理的な負担も、無職の状態よりずっと少なくて済みます。

転職サイトを活用する

転職先を探すには、今の仕事をしながらのほうが、経済的・心理的負担は少ないのですが、在職中だと時間的な余裕が取りづらいのがデメリットです。

この点を補うには、転職サイトを活用しましょう。登録して希望の条件を提示すると、該当する就職先を探してもらえて、給与や待遇などの条件交渉も行ってくれます。

おわりに

介護施設の中でも、一度に多様な介護を経験できるのが小規模多機能型居宅介護です。

ここでの経験は、訪問看護やデイサービス、ショートステイなど、幅広い介護職で生かすことができます。さらなるスキルアップを目指している方はぜひ挑戦してみてください。